人は「この競技はこういうものだ」というイメージを持っています。この概念は議論で便利なので、ぜひ知って、使っていただければと思い記しました。

特にデジタルゲームの競技シーン:いわゆる esports では、競技の数も多ければキャラ数やデバイスなど、様々な面でエトスが登場する入口があります。本文では、便利なので一般的なフィジカルスポーツも、デジタルゲームを扱う esports も双方扱います。

エトスとは

エトスとは本来は「習慣から作られる目的」という意味です。一見分かりづらいですが、例えば料理人のエトスは料理を作ることであり、医者のエトスは患者を治すということです。現実の社会では料理人が料理を振る舞っていることを、我々は実生活でいつも見ています。

競技の世界ではどうでしょう?スポーツであれesportsであれ、選手のエトスはまず第一に「勝利を目指すこと」です。これがなければ始まりません。(註1)

しかし、人は誰しもプレイしていたり観戦していたりすると、単に勝利を目指すだけではなく、そこから派生した像を抱くようになります。

- ボクシングはKOしなければいけない。判定で勝つのは邪道だ。

- 柔道は一本勝ちしないとダメだ。

- ファンタジスタ型こそ理想のサッカー選手だ。

- 格ゲーで弾(スマブラで飛び道具)ばっかり使うのは卑怯だ。

こうした像もエトスに含まれます。

[スマブラ勢には「俺達が憧れたスマブラ」というスラングがあり、よく題材にした動画が投稿されます。これは「エトスに合うスマブラ」という意味であると言えるでしょう。(註2)]

というわけで、一言で表すと「その競技をやっていることで抱く “こういうもの” というイメージ」をエトスと呼んでいます。(註3)

個人差

人に依ってエトスは異なります。

ボクシングでもKO勝ちじゃないと本当のチャンピオンとして認められない人もいれば、判定勝ちでも認める人は居ます。同じ競技をプレイしていても、このように相反するエトスを持っている人同士は多数存在します。

これはエトスが「経験」や習慣から決まると考えられているからです。

自分が実際に試合に出てきて積んできた実績、周りのプレイヤーの価値観、親や先生の教え、その人の総合的な人生で積み重ねてきたもので形成されます。

ルールとエトス

ルールとエトスはお互いに関係し合いながらも異なるものです。

エトスがなければ競技はできません。競技を競技たらしめるのはルールなのですが、ルールだけでは競技になりません。

例えば、バスケの試合に出て棒立ちしてサボることはルール上可能ですが、どう考えてもやってはいけない行為です。これはルール違反なのではなくエトスに反しています。バスケは「パスやドリブルをして相手のゴールを目指して行く」というなんとなくのイメージや習慣がありますが、これはルールではなくエトスです。

ルールを読むだけでは「この競技はこういうもの」というイメージは伝わって来ません。例えば野球のルールにはフォーシームやらチェンジアップやら有効な戦術について書いていないわけですし、VALORANT のルールにラークやらラッシュやら書いてあるわけではないです。これら戦術が有効であるという概念はエトスの一部です。

私はルールというものは「エトスを受容できるよう形におこしたもの」という考え方をしています。

人や場所・環境によって持っているエトスも違うので、ルールも場所によって異なります。例えばテニスではプロの試合はBo5であったり Challenge 制度がありますが、中学テニスはBo1だったりChallenge制度がなかったりします。予算や人員の問題でどうしても実現できないルール・制度が大会ごとにつきものですが、そのルールがエトスに沿う意志があるのならば慣習的に受容されているでしょう。

[ルールの細部を全員が把握しているわけではありません。LJL2022では、ことの是非はさておき、運営もチームも裁定を判断できない状態が生まれました。そのため、人はルールで対戦をしているわけではなく、エトスで対戦をしているわけです。記事:

「LJL 2022 Summer Split Day16」DFM vs SG戦の問題の本質は何か

]

具体例

これでエトスの説明自体は以上です。ただ、エトスは概念そのものをどう理解するかよりも、どのように使うかが重要です。以下に3つほど例示します。

①5打席連続敬遠

エトスに関する議論は、スポーツを通じて暗にずっと行われて来ました。ここでは有名なエピソードを一つ例にとって説明します。

野球で有名な松井秀喜(元)選手は、高校時代に夏の甲子園で “5打席連続敬遠” という作戦に封じられました。野球のルールをご存じないと分かりづらいですが、この非情な作戦は当時テレビでしきりに取り上げられ、高校スポーツの「勝利至上主義」問題として話題になり、ひいては「スポーツマンシップ」に仇なす行為として叩かれました。今でも60代の方とお話しする際は良く出てくるエピソードです。

ここで倫理観や感情論はさておき、ゲーム性の部分(= 勝てるかどうか)だけに着目しても、5打席も敬遠してしまうと松井選手側の高校への得点期待値は1を超えてしまいます。この事案の起きた試合は1点差で決着していますから、敬遠した側の高校も相当リスキーな賭けに出ており、冷静に考えるとなぜ敬遠をした側の高校がここまで叩かれたのか分からない事件です。

これは勝負としての期待値がどうとか、ルールとしてどうとかではなく、「野球という競技に対して各観客が抱くエトス」に反していたという見方ができます。つまり「スポーツでは正々堂々勝負すべきだ」というエトスを持っている観客が多く、それに反する内容だったため話題になったと考えられます。「スポーツマンシップ」や「勝利至上主義」などは後からつけた辻褄合わせの理屈だとも言えるでしょう。(註4)

エトスという概念はこういうときに使えますし、今までも無自覚に存在していたと考えられます。

②禁止キャラ

翻ってデジタルゲーム/esportsの話題です。「禁止キャラの議論」は様々なゲームで行われて来ました。例えばスマブラの歴史上は、通称『スマブラX』(2008年発売)のメタナイト、『スマブラfor』(2014年発売)のベヨネッタ、そして最新作『スマブラSP』(2018年発売)のスティーブが槍玉にあげられます。

実はスマブラの歴史上、どこかの街で一時的に幾つかのキャラ(スマブラ内では正式には「ファイター」)が禁止された歴史はありますが、それが競技シーンの多数派になったことはありません。

その上で申しますと、スマブラXの時代はメタナイトは紛うことなき最強キャラであり、大会での使用率は40%を超えるほどでした。しかし当時そこまで禁止の議論は出ませんでした(一部ルールで行動が制限されましたが)。

一方で現行機のスマブラSPではスティーブを禁止することについては本格的に議論が行われており、使用率はスマブラX時代のメタナイトよりも大きく下回りますが、それでも禁止派がある程度居る状態です。この差はよく議論のネタとして活用され、YouTuber たちに糧を与えています。

[2023年後半、北米ではスティーブ禁止の動きが活発でした。Yが禁止されていない大会で、Nが禁止された大会です。今も日本でも話題にのぼることがあります。出典:

reddit

]

私の一つの視点ですが、キャラ禁止議論が起きることに関して、そのゲームのエトスに反するかどうかがポイントだと考えます。「強すぎるから」は余り問題ではありません。現在のスティーブに対してエトスに合わないと思うプレイヤーが多いのであって、スマブラX当時のメタナイトはエトスに反していません。むしろスマブラXというゲームを象っていたものこそがメタナイトだとさえ感じられます。

こういうとき、禁止派は「このキャラは私のエトスに反する」という言い方をするべきだと提案します。

じゃあエトスに反するキャラを禁止するべきか?というところは未開拓であり、論点だと思います。

③Bo5

その業界が Bo1, Bo3, Bo5(= 試合形式が1本・2本・3本先取なのか)のいずれを使うのかは、大会運営を悩ませるポイントです。またはダブルエリミネーションなのかシングルエリミネーションなのかもよく問題になります。

格闘ゲームでは『闘劇』が存在していた時代は Bo1 形式が多いものでした。同じタイトルの中でも流れが変化することがあります。例えばスマブラSPの国内オフライン大会では Bo3 が主流でしたが、2020年以降は Bo5 が主流になりました。ヨーロッパはどのゲームでも長いセット数を好む傾向があります。

では、果たして Bo3 や Bo5 に優劣はあるのでしょうか?シングルエリミネーションとダブルエリミネーションも優劣があるのでしょうか?あるならば、Bo7 のトリプルエリミネーションではダメなのでしょうか?

実態として、こうしたルールが選択されているのは各ゲームタイトルごとの歴史の経路依存であり偶然の産物だと言えるでしょう。プレイヤーが経験してきたものが違えばエトスは違います。運営している側はこうした実態を肌で感じているはずです。

つまり今回の用語で言い換えると、ルール選択は「その業界で現役選手・視聴者にどういうエトスを持っている人が多いのか」という集合体に過ぎないということになります。

競技シーンというものはいずれも、大会を開き続けると「みんなのエトスに合わないルール」が排除され、より適合するルールへ塗り替わって行きます。このように大会に参加したり・大会を視聴したりしているうちに、そのコミュニティ内で各人がエトスを形成して行き、エトスが変化して行くこともあります。エトスは経験で作られるからです。

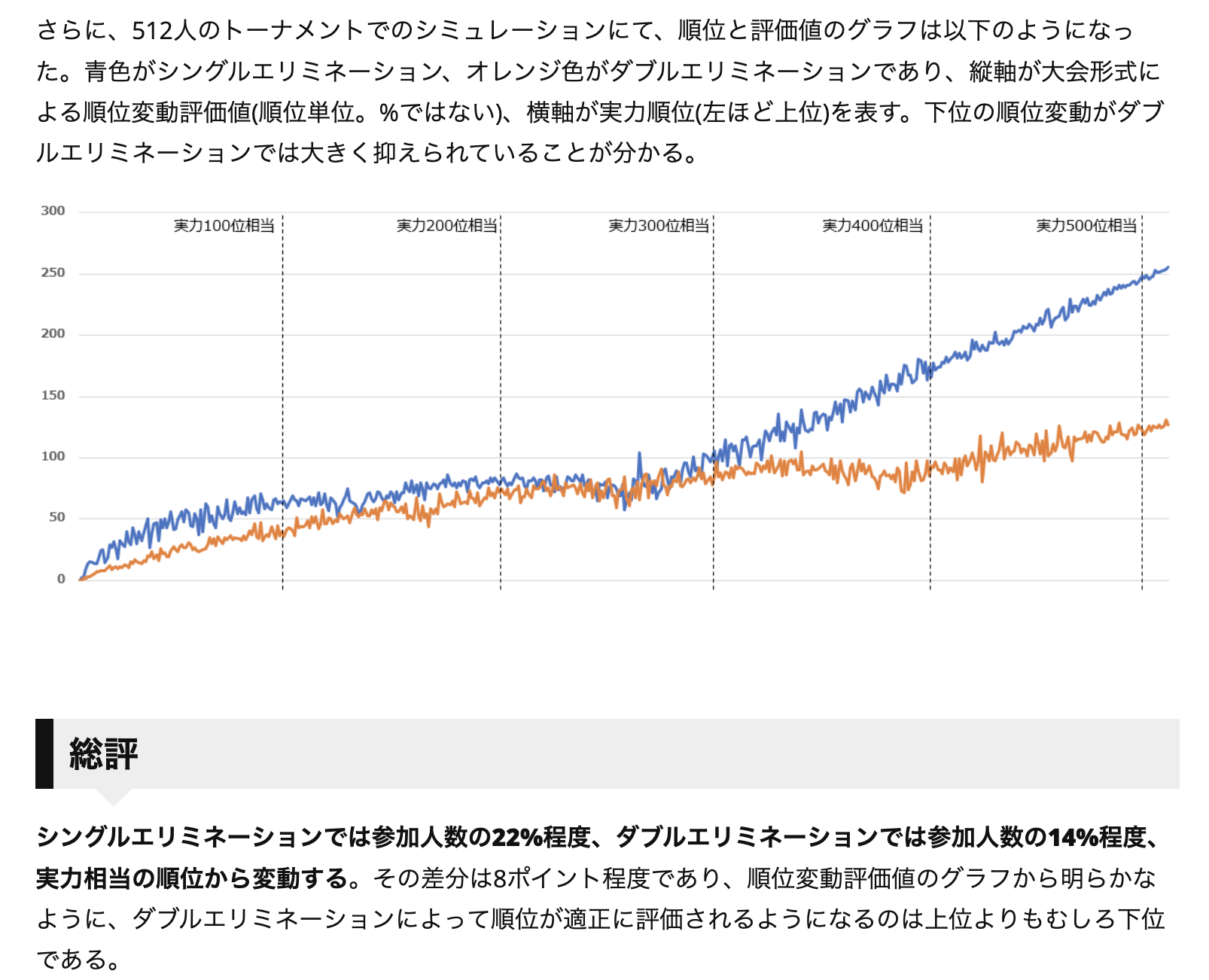

[よく引用するのですが、ダブルエリミネーションはシングルエリミネーションと比較してコストに見合うかどうかは、シミュレーション上微妙なラインです。それでも採用されているタイトルがあるのは、慣習やエトスによるものだと考えられます。出典:

ダブルエリミネーション方式のトーナメント大会は、どの程度適切な順位付けができるか

]

これでひとまずエトスの例示は終わりです。

エトスvs.イデア

インターネットを見ていても、エトス的な考え方を信じる人もいれば、一方で対立する概念を信じる人も居ます。

対立概念とは「イデア」です。

イデアとは “理想像” のことです。理想というのは「誰にとってもこれが絶対に正しい」というものですから、他者も守るべきという考えになります。エトスは「人に依って違う」という発想だったのに対し、イデアはみんなが守ったり目指したりすべきものです。また、そういう理想が実在するという概念です。

例えばゲームの公式大会はイデア論が暗黙に施行されています。

公式大会が Bo3 と言うならば Bo3 が主流になります。特定のマップが低確率でバグを引き起こす場合、VALORANT ではゲーム会社が「そのマップは使いません」と言えば大会で使用されなくなります。「ゲーム会社が言ってるんだから」という鶴の一声で全員が従わざるをえなくなるのは、とてもイデア論的です。(厳密にはイデアそのものではないですが。)

[画像出典:

ももちさんの動画

。かつてストリートファイターVの時代に自作コントローラーが出回り始めたころ、「CPT精神」という勅令が発せられ、大会直前にも拘らず梅原大吾さんは使用コントローラーの変更を余儀なくされました(

当時の記事

)。こうした勅令的判断はイデア論的です。]

こうしたイデア論的な具体例は界隈では「トップダウン」と呼ばれることがあると思います。が、ただトップダウンなだけではなく、プレイヤーは下された決定に逆らえない、「歯向かうやつは悪いやつだ」というイメージがつくところはイデア論的だと私が感じます。

※似た議論を過去のブログで行っています。 『使用キャラ禁止に関する議論』

どちらを採用するか

「イメージは人によって異なる」というエトスと、「一つの絶対なる理想があり全員が従うべき」というイデアは対立する概念です。両立はしないと思われます。どちらが正しいということはないです。

ではどちらを選ぶべきなの?と問われますと、これは人や立場次第です。このブログで述べているような:

- 最強の可視化問題

- Authenticity

- コミュニティ

- 個人主催の非公式大会

といった道を往くのであれば、エトスを選ぶべきです。

ただしエトス派を選ぶのであれば、イデアは存在しないという考え方になります。他者に対して「こっちが正しいのだからこうすべき」という押しつけがしづらくなります。人が抱くイメージは経験によって異なるのですから。

ここで少しエトス派に分類できる人たちの活動事例を見て見ましょう:

-

たぐやんさん 『“ルール”が増えすぎるとコミュニティは衰退する』

主に渋谷でスマブラの対戦会を開いているたぐやんさんは、「イベントごとにコンセプトを持って、ルールは補助的に設定する」という主張をされています。これは実にエトス的な考え方です。大会ごと色は異なり、ルールも自然法的な絶対なるものが無いと考えるからです。 -

合気さん 『大会の主催を細く長く続けるために』

合気さんはロケットリーグのオンライン大会を長く続けています。本文の中で「 “〜したほうが良い” はやらなくていい」という視点を展開しています。「〜したほうが良い」という考えはイデア的であり、たいてい参加者や視聴者が要求してくるものです。しかしながら、大会が目指しているエトスと参加者の理想は違うかもしれないですし、大会ごとに予算・人員・モチベのリソースは異なります。こうした考え方から必ずしも実現しないというのはエトス的な発想です。

このように2例拝見しましたが、もし自分がプレイヤーであったり、個人で大会を開いていたり、Discordサーバーを運営していたり、そういう人はエトスを採るほうが楽になると提案できます。

もし公式大会を運営していたり、中央集権的な運営をしている場合はイデア論を前面に出したほうが良いと想定されます。結局これも「経験」に依って変わるということです。

以上

これで「エトス」に関する説明は以上です。

現状、普通に生きていてもエトスという単語は通じません。Google 検索してもほぼ「徳・信頼」という意味で使われています(ethos が ethics の語源なので)。本文のように哲学(倫理学)で使われるような意味では中々見かけないと思います。

しかし、アユハDiscordではこの概念が無いと議論が不可能なレベルに達しました。そのため皆様にも使っていただきたいと思い、こうして布教する次第です。細かい定義は川谷先生の『スポーツ倫理学講義』を御覧ください。それが難しい場合も、川谷先生の公開されている総合論文がありますので、要点が参考になると思います:

-

このテーマを提唱している川谷先生の解釈では、エトスには「競技自体のエトス」と「競技者個人個人が持つエトス」の2種類があるのですが、本文では「個人個人のエトス」の方だけを述べています。 ↩︎

-

初出はおそらく削除されましたが、待ちで飛び道具に徹するサムスを批判して「俺達が憧れたスマブラじゃない」と形容したことが始まりのはずです。 ↩︎

-

エトスは元は古代ギリシアに一般論としてアリストテレスが提唱しましたが、特に競技シーンで使うことに適した概念であるため、スポーツ倫理学で用いられます。元々の定義は「その競技の内在的な目的」です。そのため「スポーツマンシップがある」とか「礼儀正しい」といった外在的な側面はエトスに含まれません。 ↩︎

-

私としては、観客が持っているエトスをプレイヤーのエトスと同列に語るべきかは疑問です。プレイヤーが実地で積んできた経験と、観客が画面越しに見ている経験とでは全然違うものであり、議論するときはプレイヤーの抱いているエトスを優先して考えるべきだと思います。 ↩︎